摘要:上海震旦职业学院开除发表错误言论的教师12月16日晚,上海震旦职业学院发表情况说明,正式通报了对该校教师在课堂上发布错误言论的处理结果。经该校调查核实,东方电影学院教师宋庚一于2021年12月14日下午在《新闻采访》课程中发表了错误言论,这一行为造成了重大...

上海震旦职业学院开除发表错误言论的教师

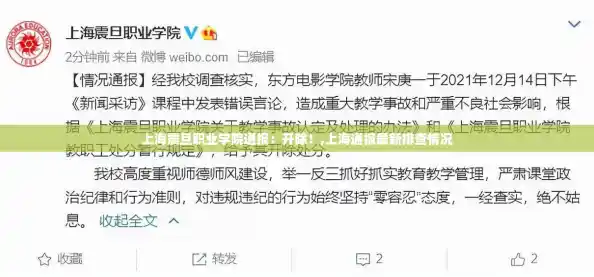

12月16日晚,上海震旦职业学院发表情况说明,正式通报了对该校教师在课堂上发布错误言论的处理结果。经该校调查核实,东方电影学院教师宋庚一于2021年12月14日下午在《新闻采访》课程中发表了错误言论,这一行为造成了重大教学事故和严重不良社会影响。根据《上海震旦职业学院关于教学事故认定及处理的办法》和《上海震旦职业学院教职工处分暂行规定》,学校决定给予宋庚一开除处分。

一、事件背景

在12月14日的《新闻采访》课堂上,宋庚一教师发表了不当言论,这些言论不仅违背了教育教学的基本原则,也严重损害了学校的声誉和社会形象。事件发生后,学校迅速启动调查程序,对涉事教师的言论进行了全面核实。

二、学校处理措施

经过调查核实,学校认为宋庚一教师的言论确实存在错误,且造成了严重后果。因此,学校依据相关规定,对宋庚一教师作出了开除处分的决定。这一处理结果体现了学校对师德师风建设的高度重视,以及对违规违纪行为的零容忍态度。

三、学校态度与承诺

上海震旦职业学院在情况说明中明确表示,学校高度重视师德师风建设,将举一反三抓好抓实教育教学管理,严肃课堂政治纪律和行为准则。学校承诺,对违规违纪的行为将始终坚持“零容忍”态度,一经查实,绝不姑息。这一表态不仅是对当前事件的回应,也是对全校师生的一次警示和教育。

四、社会反响与启示

此事件引发了广泛的社会关注和讨论。人们普遍认为,教师的言行举止对学生和社会具有重要影响,因此必须严格遵守职业道德和行为规范。同时,该事件也提醒我们,高校在加强师德师风建设方面任重道远,需要不断完善相关制度和管理机制,确保教师能够以身作则,为学生树立良好的榜样。

五、图片展示

(注:以上图片为上海震旦职业学院情况说明的截图,展示了学校对事件的正式回应和处理结果。)

综上所述,上海震旦职业学院对发表错误言论的教师宋庚一作出了开除处分的决定,这一处理结果体现了学校对师德师风建设的高度重视和对违规违纪行为的零容忍态度。同时,该事件也为我们提供了深刻的启示,即高校在加强师德师风建设方面需要不断努力和完善相关制度和管理机制。

上海警情通报事件是一起利用疫情非法囤积物资、哄抬物价牟取暴利的违法案件,涉案人员高某通过租用他人营业执照在网上开店,非法获利150余万元,目前已被警方控制。该事件暴露了疫情期间物资分配、监管及法律惩处等方面的问题,需从法律、监管、社会道德等多维度进行反思。

一、事件核心:非法囤积与哄抬物价案件经过:4月10日以来,高某非法租用他人食品营业执照,在网络平台开设店铺,大量囤积生活物资(如蔬菜、香烟等),并通过哄抬物价的方式非法牟利,累计金额达150余万元。警方行动:上海警方于4月19日发布通告,确认已将高某控制,并警告公众勿利用疫情哄抬物价。

二、公众质疑与核心问题

高价物资的购买动机

公众被迫购买高价菜,根源在于平价物资供应不足。例如,网友反映“大白菜18元/斤”“干头青菜35元/950克”,远超正常价格。

疫情期间物流受限、人力成本上升,但部分商家借机哄抬物价,加剧了供需矛盾。

捐赠物资的去向

公众质疑:全国捐赠的物资是否有效分配至居民手中?部分物资可能因存储不当(如冷库保鲜)或分配环节低效,导致实际需求未被满足。

需加强捐赠物资的透明化管理,确保从接收、存储到分配的全流程公开。

违法成本与法律惩处

获利比例异常:高某销售175万元,获利150万元,利润率超85%,远超正常商业行为。

法律定性:此类行为可能涉及“非法经营罪”或“哄抬物价违法行为”。根据《价格法》,情节严重者可处以罚款、没收违法所得,甚至追究刑事责任。

量刑争议:公众呼吁“比卖毒品判得更狠”,但法律需依据具体情节(如获利金额、社会影响)量刑,死刑适用需严格符合刑法规定。

三、社会影响与道德谴责扰乱抗疫秩序:哄抬物价行为加剧了居民焦虑,可能引发抢购潮,干扰政府物资调配计划。道德批判:网友普遍认为“发国难财”者应“没收财产、牢底坐穿”,反映社会对公平与正义的强烈诉求。经济压力:疫情导致收入减少,高价物资进一步加重居民负担。例如,有网友提到“跑腿费50元可理解,但青菜几十元一斤无法接受”。四、深层反思与改进建议

加强物资供应监管

政府需优化物资调配机制,确保平价商品充足供应,减少中间环节加价空间。

对囤积居奇、哄抬物价的行为实施“零容忍”政策,建立快速响应机制。

完善法律与执法

明确疫情期间价格违法行为的量刑标准,提高违法成本。例如,参考《突发事件应对法》,对严重扰乱市场秩序者从重处罚。

加强跨部门协作,确保物价、市场监管、公安等部门联动执法。

提升信息透明度

公开捐赠物资的分配流程与使用情况,接受社会监督。

建立物价监测平台,实时公布重点商品价格,遏制虚假宣传与价格欺诈。

强化社会道德约束

通过媒体宣传、社区教育等方式,引导商家诚信经营,抵制“发国难财”行为。

鼓励公众举报违法行为,形成社会共治格局。

五、案例对比与法律延伸类似案件:2020年武汉疫情期间,某药店以9倍价格销售口罩,被罚款300万元;2022年西安疫情中,一商家因哄抬蔬菜价格被立案调查。法律适用:根据《刑法》第225条,非法经营罪情节特别严重的,可处五年以上有期徒刑;若涉及“数额特别巨大”或“造成严重后果”,可能成为量刑依据。六、结语

上海警情通报事件暴露了疫情期间市场监管的漏洞与社会道德的滑坡。解决此类问题需法律严惩、监管强化与社会共治三管齐下,既要通过立法与执法打击违法行为,也要通过信息公开与道德引导重建社会信任。唯有如此,才能维护抗疫大局的稳定与公平。

上海123笔、3.39亿元经营贷消费贷被挪用至楼市严查结果公布

自3月1日开始,上海银保监局选取辖内16家银行开展了经营贷、消费贷违规流入房市专项稽核调查。4月7日,首轮调查结果公布:本次监管稽核调查已发现123笔、共计3.39亿元的经营贷和消费贷涉嫌被挪用于房地产市场。此外,调查还发现部分银行存在首套房认定不准确、数据填报不规范等问题,以及外部“助贷”机构违规问题突出等情况。

一、违规贷款具体情况

本次调查发现的123笔违规贷款中,涉及经营贷和消费贷两大类。这些贷款资金被违规挪用至楼市,主要用于支付购房首付款、购房款等。这种行为不仅违反了贷款发放的相关规定,也扰乱了房地产市场的正常秩序。

二、典型违规案例

在调查过程中,上海银保监局还发现了六类典型违规案例,具体包括:

个人经营贷款违规用于支付购房首付款:部分借款人利用个人经营贷款的名义,将贷款资金用于支付购房首付款,违反了贷款用途的相关规定。企业经营贷违规用于支付购房款:一些企业以经营需要为由申请贷款,但实际上将贷款资金用于购买房产,同样违反了贷款用途的规定。消费贷违规用于本行住房贷款首付款:部分银行在发放消费贷时,未能严格审核贷款用途,导致部分借款人将消费贷资金用于支付本行住房贷款的首付款。部分空壳公司集中作为受托支付交易对手:一些空壳公司被用作受托支付交易对手,接收多笔个人经营贷款。部分贷款资金涉嫌回流至借款人并用于购房,这种行为不仅违反了贷款发放的相关规定,也涉嫌洗钱等违法行为。房产企业违规向购房客户提供首付资金:部分房产企业为了促进销售,违规向购房客户提供首付资金,这种行为助长了炒房风气,加剧了房地产市场的波动。小额贷款公司贷款用于购房认筹:小额贷款公司违规发放贷款用于购房认筹,这种行为同样违反了贷款发放的相关规定,也扰乱了房地产市场的正常秩序。

三、调查力度与监管方向

本次调查力度之大,前所未有。与深圳银保监通报的21笔、5180万,以及广州银保监通报的920笔、2.77亿相比,上海银保监通报的违规资金总量更大,显示出监管部门对房地产市场违规行为的严厉打击态度。

同时,本次调查还透露出未来监管的一些方向。例如,对于消费贷违规用于本行住房贷款首付款的情况,监管部门可能会加强对银行按揭客户追加消费贷产品的监管,甚至可能叫停此类产品。对于空壳公司、房产企业以及小额贷款公司等第三方机构的违规行为,监管部门也将加强调查和处罚力度。

四、政策意义与影响

此次强势调控更表明了国家坚定“房住不炒”的决心。通过严查经营贷、消费贷违规流入房市等行为,监管部门旨在挤掉炒房的水分,使房市趋于平稳。这将有助于买卖双方回归理性,使房价真正由市场说了算。同时,这也将促进房地产市场的健康发展,为经济社会的稳定提供有力保障。

综上所述,上海银保监局此次专项稽核调查的结果显示,经营贷和消费贷违规流入房市的问题依然严峻。监管部门将继续加强监管力度,严厉打击违规行为,以确保房地产市场的平稳健康发展。