摘要:新冠肺炎全称为新型冠状病毒肺炎,是由新型冠状病毒感染引发的急性感染性疾病。2020年,国家卫生健康委员会将其暂时命名为“新型冠状病毒肺炎”,英文名称定为COVID-19。新型冠状病毒属于冠状病毒科,但与既往发现的普通冠状病毒存在显著差异。普通冠状病毒潜伏期...

新冠肺炎全称为新型冠状病毒肺炎,是由新型冠状病毒感染引发的急性感染性疾病。2020年,国家卫生健康委员会将其暂时命名为“新型冠状病毒肺炎”,英文名称定为COVID-19。

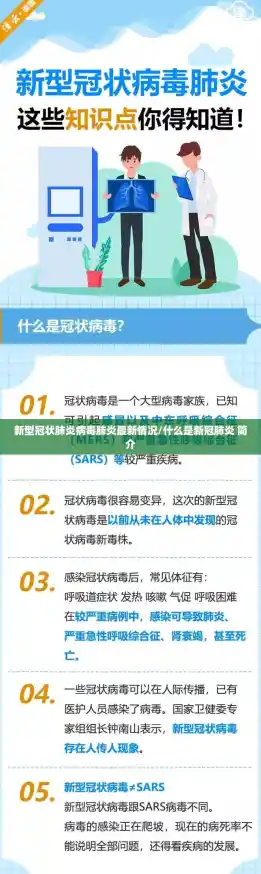

新型冠状病毒属于冠状病毒科,但与既往发现的普通冠状病毒存在显著差异。普通冠状病毒潜伏期通常为2-5天,且在潜伏期内传染性较弱或不具备传染性;而新型冠状病毒的潜伏期一般为3-7天,最长可达14天,患者在潜伏期内即具有传染性,这一特点增加了疫情传播的隐蔽性和防控难度。

从病原学特征来看,新型冠状病毒是一种新发现的病毒,其基因序列与已知冠状病毒存在明显区别,导致人体免疫系统缺乏预存免疫力。目前,全球范围内尚未研发出针对该病毒的特效药物,治疗主要依赖支持性疗法和对症处理。

在防控策略上,由于缺乏特效药物,“早检测、早发现、早隔离”成为阻断传播链的关键措施。通过核酸检测、抗原检测等手段快速识别感染者,结合隔离治疗和密切接触者追踪,可有效控制疫情扩散。此外,疫苗接种通过诱导机体产生特异性免疫应答,显著降低了重症率和死亡率,成为预防感染的重要手段。

该疾病对公共卫生系统构成重大挑战,其传播速度快、波及范围广的特点促使全球加强协作,共同应对疫情。世界卫生组织将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”,强调了国际合作在疫情防控中的必要性。

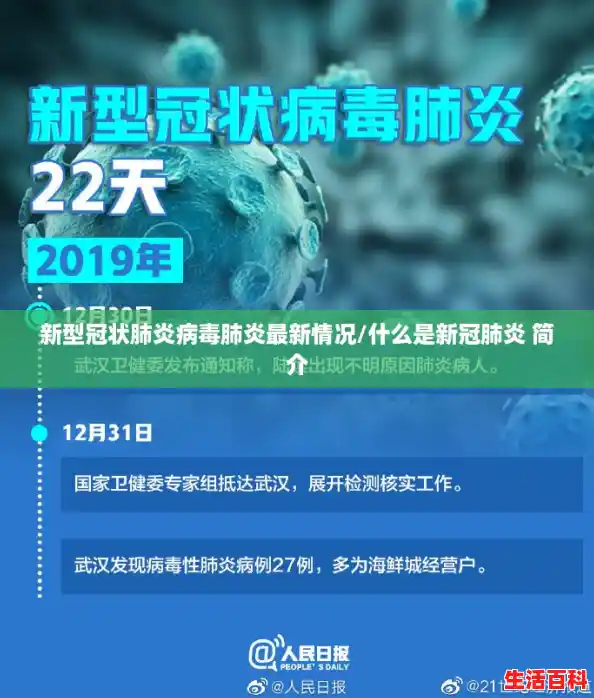

新型肺炎爆发期的情况如下:

全国整体爆发期:

新型肺炎的爆发期集中在一月初。从时间线来看,一月中上旬之后,全国其他地区的新型肺炎疑似病例和确诊病例数量开始逐渐减少,说明这一阶段全国范围内的疫情传播得到一定控制,爆发趋势有所缓和。

湖北地区的特殊性:

湖北作为疫情核心区域,其爆发期与全国其他地区存在显著差异。一月中上旬之后,湖北的新型冠状肺炎病例反而呈现增多趋势,这主要与病毒传播的聚集性、早期医疗资源紧张以及检测能力逐步提升有关。例如,2月13日湖北省单日确诊病例达13,000多例,这一数据不仅反映了当地疫情的严重性,也体现了检测覆盖面扩大后对隐性病例的排查效果。

湖北爆发期难以确定的原因:

湖北疫情的复杂性导致其爆发期无法简单定义。一方面,病毒在人群中的持续传播和变异可能延长高发期;另一方面,医疗资源的调配、防控措施的升级以及公众行为的变化(如减少外出、佩戴口罩)均会影响疫情走势。因此,湖北的疫情高峰可能呈现阶段性特征,而非单一时间点的爆发。

公众防护建议:

基于湖北疫情的不确定性,公众仍需保持高度警惕。具体措施包括:尽量避免非必要的外出活动,减少聚集性接触;如需外出,务必全程规范佩戴口罩,并注意手部卫生;同时,关注官方发布的疫情动态,配合社区防控要求。这些措施对降低感染风险、控制疫情扩散至关重要。

中国2年来首次修改新冠定义:轻症不住院!

随着Omicron变异毒株的突然爆发,中国国家卫生健康委发布了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》。该方案根据Delta、Omicron等变异毒株的传播特点和病例特征,对新冠肺炎医疗救治工作进行了一系列修订。其中,针对病例实施分类治疗的修改尤为引人注目,即轻症病例不再需要住院治疗。

一、修订背景

Omicron已经取代了Delta成为世界的新主流病毒。这一病毒具有高传染性的特点,但相较于之前的毒株,其威胁性更低。随着防疫工作的持续推进,应对病毒的经验和方法已经非常丰富。为了更好地控制Omicron的扩散,同时优化医疗资源的配置,国家卫生健康委对诊疗方案进行了修订。

二、主要修订内容

病例发现和报告流程

除了普通的核酸检测外,增加了抗原检测作为补充手段,以提高疑似病例的诊断或排除效率。

疑似病例或抗原检测结果为阳性者,需立即进行核酸检测或闭环转运至有条件的上级医疗机构进行核酸检测。

核酸检测结果为阳性者,将进行集中隔离管理或送至定点医院治疗,并按照规定进行网络直报。

病例实施分类治疗

轻型病例实行集中隔离管理,而非住院治疗。集中隔离场所不能同时隔离入境人员、密切接触者等人群。隔离管理期间应做好对症治疗和病情监测,如病情加重,再转至定点医院治疗。

普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例应在定点医院集中治疗。其中,重型、危重型病例应尽早收入ICU治疗,有高危因素且有重症倾向的患者也宜收入ICU治疗。

这一修订体现了对Omicron变异毒株特性的认识,以及对医疗资源合理配置的考虑。由于Omicron的威胁性较低,大多数病例为轻症或无症状感染者,因此将轻症病例从医院治疗中分离出来,有助于减轻医院的压力,同时确保重症患者能够得到及时有效的治疗。

防疫药物

将国家药监局批准的两种特异性抗新冠病毒药物写入诊疗方案,即PF-07321332/利托那韦片(Paxlovid)和国产单克隆抗体(安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液)。

中医治疗

结合各地临床救治经验,加强了中医非药物疗法的应用,增加了针灸治疗内容。

结合儿童患者特点,增加了儿童中医治疗相关内容。

治愈规范和痊愈病例的隔离规定

修改了解除隔离管理及出院标准中的核酸检测要求。

将“出院后继续进行14天隔离管理和健康状况监测”修改为“解除隔离管理或出院后继续进行7天居家健康监测”。

三、修订意义

此次修订体现了中国政府对疫情防控工作的科学态度和务实精神。通过对诊疗方案的优化,不仅有助于更好地控制Omicron变异毒株的扩散,还能优化医疗资源的配置,确保重症患者能够得到及时有效的治疗。同时,也体现了对中医治疗的重视和认可,为疫情防控工作提供了更多的选择和手段。

综上所述,中国2年来首次修改新冠定义,轻症不住院,是基于对Omicron变异毒株特性的深入认识和对医疗资源合理配置的考虑。这一修订有助于更好地控制疫情扩散,优化医疗资源配置,为疫情防控工作注入新的活力和动力。

新型冠状病毒是一种引发新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的RNA病毒,其核心特性及防控要点如下:

病毒特性与传播

新型冠状病毒属于β属冠状病毒,对紫外线和热敏感,56℃加热30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒,但氯己定(如洗必泰)对其无效。病毒通过飞沫、接触及气溶胶传播,人群普遍易感,感染后潜伏期通常为1-14天,多数患者症状较轻,但老年人和有慢性基础疾病者预后较差。

临床表现与分型

感染后常见症状包括发热、乏力、干咳,部分患者伴随鼻塞、流涕、咽痛、肌痛或腹泻。儿童病例症状多不典型,可能仅表现为呕吐、腹泻或呼吸急促。根据病情严重程度可分为轻型、普通型、重型和危重型,多数患者预后良好,但危重型患者可能出现呼吸衰竭、多器官功能衰竭等并发症。

预防措施

核心预防手段包括:

个人卫生:勤洗手,使用肥皂或含酒精的洗手液,避免用手触摸口鼻;防护装备:在公共场所或密闭空间佩戴医用外科口罩或N95口罩;社交隔离:保持至少1米社交距离,避免聚集性活动;环境消毒:定期清洁高频接触表面(如门把手、手机),使用含氯消毒剂或75%乙醇擦拭;健康监测:出现发热、咳嗽等症状时立即就医,并主动告知旅行史和接触史。

治疗原则

轻型和普通型患者以支持治疗为主,包括卧床休息、营养支持、维持水电解质平衡及对症处理(如退热、止咳)。重型和危重型患者需机械通气、体外膜肺氧合(ECMO)等生命支持,并联合抗病毒药物(如利巴韦林、洛匹那韦/利托那韦、阿比多尔)及糖皮质激素治疗。治疗方案需根据患者年龄、基础疾病及病情动态调整,避免盲目用药。

注意事项

疫苗接种是降低重症风险的关键措施,建议符合条件者全程接种并加强免疫。公众应持续关注权威信息,避免传播未经证实的谣言,同时保持科学防护意识,共同阻断病毒传播链。