摘要:无症状感染者是指无相关临床症状,如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或可临床识别的症状与体征,但呼吸道等标本新冠病毒病原学检测阳性者。无症状感染者存在传染性。定义与分类:新冠病毒无症状感染者指无发热、咳嗽等可自我感知或临床识别的症状,但呼吸道标本检测呈阳性者。可...

无症状感染者是指无相关临床症状,如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或可临床识别的症状与体征,但呼吸道等标本新冠病毒病原学检测阳性者。无症状感染者存在传染性。

定义与分类:新冠病毒无症状感染者指无发热、咳嗽等可自我感知或临床识别的症状,但呼吸道标本检测呈阳性者。可分为两类:一是核酸检测阳性后14天观察期内始终无症状;二是采样时无症状但后续出现临床表现(潜伏期“无症状感染”状态)。

传染性证据:根据密切接触者监测数据,无症状感染者的密切接触者中存在二代病例续发,个别聚集性疫情由无症状感染者引发。小样本研究显示,其呼吸道样本病毒载量与确诊病例无显著差异,表明具有传播能力。但因无咳嗽、打喷嚏等症状,病原排出机会相对确诊病例较少。

传播风险特点:

隐匿性:无症状感染者因无明显症状,难以在人群中被识别,导致传播预防困难。

主观性:症状轻微或不典型者可能未意识到感染,不主动就诊,增加传播风险。

局限性:受检测窗口期限制,核酸检测和血清学检测难以发现全部无症状感染者。现有病例主要通过密切接触者筛查、传染源追踪等途径发现,仍有部分未被识别。

防控管理措施:

监测与报告:各级医疗卫生机构发现无症状感染者后,需2小时内网络直报,县(区)级疾控机构24小时内完成个案调查并登记密切接触者。

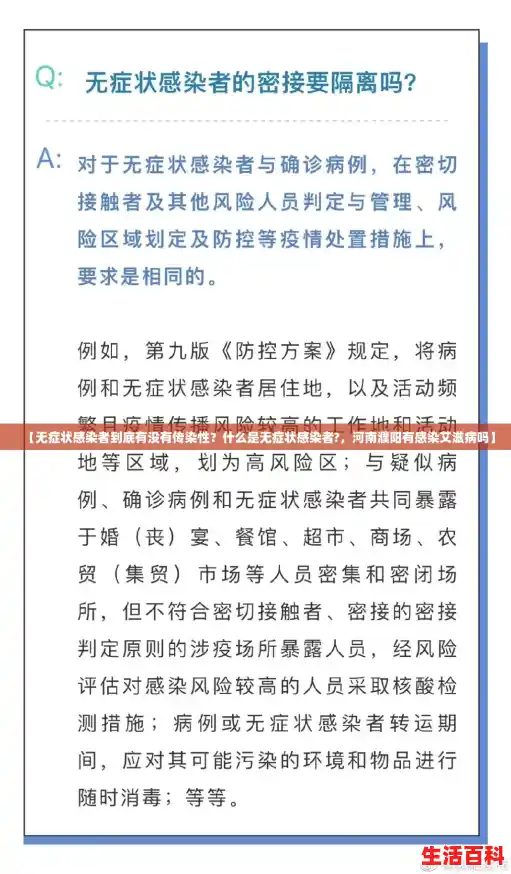

隔离要求:无症状感染者需集中隔离14天,期间两次核酸检测阴性(采样间隔≥24小时)可解除隔离;若仍为阳性,则继续隔离观察。隔离期间出现症状者,需转归为确诊病例并规范治疗。其密切接触者同样需集中隔离14天。

筛查策略:通过病例密切接触者检测、聚集性疫情调查、暴露人群追踪及高风险地区人员检测等途径主动发现无症状感染者。截至2020年3月30日,全国接受医学观察的无症状感染者共1541例,其中境外输入205例。

个人防护建议:

强化自我保护意识,养成勤洗手、戴口罩、保持社交距离(一米线)、开窗通风、分餐制等健康习惯。

减少前往人员密集场所,生病时尤其需注意防护。

乘坐公共交通工具时全程佩戴口罩,避免触摸车内物品;乘坐出租车或网约车前开门通风,并提醒司机佩戴口罩。

若核酸检测阳性,无需恐慌,应主动配合健康监测和隔离观察,出现症状及时报告并接受规范治疗。

新冠阳性无症状或轻微症状总体上是好事,但需结合个体健康状况和潜在风险综合判断。以下从医学、社会及个体层面展开分析:

一、从医学角度看,无症状或轻微症状是好事免疫系统高效应对:无症状或轻微症状通常表明免疫系统对病毒反应迅速且有效。当病毒入侵时,免疫系统能快速识别并清除病原体,未引发过度炎症反应或组织损伤。例如,部分人群因既往感染过其他冠状病毒或接种过疫苗,体内存在交叉免疫反应,可快速抑制病毒复制,从而避免症状出现。降低并发症风险:重症新冠患者常因病毒引发全身性炎症反应(如细胞因子风暴),导致多器官功能衰竭。无症状感染者因病毒载量低或免疫控制得当,几乎不会出现此类严重并发症。研究显示,无症状感染者发展为重症的概率不足1%,而未接种疫苗的高龄患者重症风险可达20%以上。缩短恢复周期:无症状或轻微症状者通常在5-7天内自愈,且病毒脱落期较短(平均3-4天),而重症患者恢复期可能延长至2-3周,甚至遗留长期后遗症(如肺纤维化、认知障碍等)。二、从社会层面看,无症状传播需警惕但可控潜在传播风险:无症状感染者虽无症状,但鼻腔、咽喉部仍可能携带病毒并排出,若未采取防护措施(如戴口罩、保持社交距离),可能成为隐匿传播源。但通过大规模核酸检测、抗原自测及健康码追踪等措施,可有效识别并隔离无症状感染者,阻断传播链。公共卫生管理优势:无症状感染者占比高(约30%-50%)时,说明病毒毒力减弱或人群免疫力提升,有利于降低医疗系统压力。例如,广州在2022年奥密克戎变异株流行期间,无症状感染者占比超60%,未出现医疗资源挤兑。三、从个体健康管理看,需动态评估风险短期影响:无症状或轻微症状者无需特殊治疗,但需注意以下事项:

隔离观察:即使无症状,也需按防疫要求居家隔离5天,避免传染他人。

症状监测:部分无症状者可能在感染后3-5天出现迟发性症状(如低热、乏力),需密切观察。

抗原复测:隔离期满后建议复测抗原,确认转阴后再恢复社交活动。

长期影响:目前研究显示,无症状感染者出现“长新冠”(如持续疲劳、嗅觉障碍)的概率极低(不足5%),但需关注以下潜在风险:

基础疾病加重:若合并高血压、糖尿病等基础疾病,即使无症状,也可能因免疫激活导致基础疾病波动,需定期监测血压、血糖。

免疫系统波动:极少数无症状感染者可能在感染后1-2个月内出现免疫功能短暂下降,需避免过度劳累或接触其他病原体。

四、针对用户个人情况的分析症状轻微的原因:

免疫基础较好:可能因接种过疫苗或既往感染过其他冠状病毒,体内存在抗体。

病毒载量低:感染初期病毒复制未达到引发症状的阈值。

个体差异:部分人对病毒刺激的耐受阈值较高,仅在病毒载量较高时出现症状。

后续建议:

继续隔离:按当地防疫政策完成隔离期,避免传染同事或家人。

症状记录:若出现新发症状(如呼吸困难、胸痛),需立即就医。

健康管理:隔离期结束后,建议1个月内避免剧烈运动,保持充足睡眠和均衡饮食,以支持免疫系统恢复。

总结:新冠阳性无症状或轻微症状是免疫系统有效应对病毒的表现,从医学角度属于好事,但需通过隔离、监测等措施控制潜在传播风险。个体层面应结合自身健康状况动态评估,无需过度焦虑,但需保持警惕。

新冠感染无症状感染者是指无相关临床症状,但呼吸道等标本新冠病毒病原学检测或血清特异性免疫球蛋白M(IgM)抗体检测呈阳性者。其核心特征与防控要点如下:

一、核心特征

无症状感染者虽无发热、咳嗽等典型症状,但体内已携带新冠病毒,具有传染性。传播途径以呼吸道飞沫和密切接触为主,在密闭环境中可能通过气溶胶传播。其传播隐匿性更强,因无症状表现导致发现和防控难度显著增加。

二、发现途径

主要通过四类主动检测发现:

对新冠肺炎病例的密切接触者开展检测;在传染源追踪过程中对暴露人群检测;在入境人员、密接者、涉疫场所暴露人员等常规核酸检测中筛查;对重点人群、场所、单位开展主动检测时发现。

三、管理措施

集中隔离:需在定点医疗机构隔离14天,期间进行两次核酸检测(间隔≥24小时)。若结果均为阴性,可解除隔离;若仍为阳性,则延长隔离观察。解除标准:需同时满足隔离满14天且两次核酸检测阴性。居家隔离:IgM抗体阳性者需单人单间隔离,不得外出;IgG抗体阳性者原则上单人单间,若家人共同隔离则需同步接受观察且不得外出。密切接触者管理:无症状感染者的密切接触者需进行14天集中隔离观察。

四、治疗原则

以密切观察为主,一般无需抗病毒治疗。若出现发热、咳嗽等症状,需及时就医并告知旅行史和接触史。需特别注意,老年人、有基础疾病者、免疫功能低下者感染后更易发展为重症,应加强防护。